Fragen zur sicheren Installation von Ladestationen?

Sie wollen sich ein Elektroauto kaufen und zu Hause Laden? Um Ihr E-Auto auch sicher Laden zu können, finden Sie im Folgenden alle Anforderungen, Erläuterungen und Lösungen zur Installation von Ladestationen.

Ihren Antrag für einen neue Ladestation können Sie auch bequem online einreichen.

Nutzen Sie dafür unser Netzanschlussportal.

Häufige Fragen und Antworten

Welche Elektroautos gibt es und wie können diese geladen werden?

Typische Elektroautos sind Plug-In-Hybride, Vollhybrid oder voll elektrische Fahrzeuge

| Plug-In-Hybrid | Batterieelektrisch | Wasserstoffelektrisch | |

| Antriebsart | Verbrennungsmotor in Kombination mit einem Elektromotor | Elektromotor | Elektromotor, welcher Energie über Brennstoffzelle erhält |

| Tank | Fossiler Kraftstofftank und Batterie | Batterie | Tank mit Wasserstoff |

| Ø Ladeleistung | 3,7 kW – 7,2 kW AC | 3,7 kW – 22 kW AC 50 kW – 400 kW DC | 0 kW |

Ladearten von Elektroautos

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten ein Elektroauto zu laden. Die bekannteste und beliebteste ist dabei die 11-kW AC Ladung an der heimischen Ladestation. Die Ladearten unterscheiden sich jedoch in Ihrer Spannungsform:

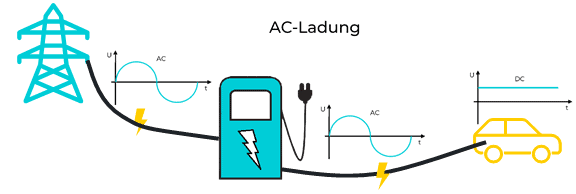

Wechselspannungsladung (AC)

Bei einer AC Ladung handelt es sich um eine Wechselspannungsladung. Dabei ist die Ladestation an einer Wechselspannung angeschlossen und lädt das Elektroauto auch mit einer Wechselspannung. Dadurch entfällt die teure Leistungselektronik in der Ladestation und Sie ist häufig günstiger als ihr DC – Pendant. Der Akku im Elektroauto kann aber nur mit Gleichspannung geladen werden. Deshalb wird die Spannung im Elektroauto noch einmal über separate Leistungselektronik gleichgerichtet, wodurch die maximale Ladeleistung begrenzt ist. Über eine AC-Ladung lädt ein Elektroauto häufig länger als an einer DC Ladestation. Für das AC Laden wird ein Typ 2 Ladestecker bzw. eine Typ 2 Kupplung im Elektroauto benötigt.

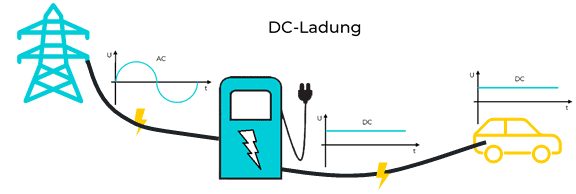

Gleichspannungsladung (DC)

Bei der DC Ladung handelt es sich um eine Gleichspannungsladung. Die Ladestation ist jedoch weiterhin an einer Wechselspannung angeschlossen und besitzt demzufolge aufwendige Leistungselektronik, um eine DC Ladung zu ermöglichen. Eine DC Ladestation hat demzufolge höhere Anschaffungskosten als eine AC Ladestation. Durch die Gleichrichtung innerhalb der Ladestation werden aber deutliche höhere Ladegeschwindigkeiten der Batterie ermöglicht, da eine Gleichrichtung innerhalb des Elektroautos entfällt. Für das DC Laden wird ein Combo 2 Ladestecker bzw. eine Combo 2 Kupplung im Elektroauto benötigt.

Weitere Informationen zu den zu verwendenden Ladeverbindungen können Sie in der Ladesäulenverordnung unter §3 Ladesäulenverordnung (LSV) nachlesen.

In der folgenden Tabelle finden Sie einen Überblick über die am Markt üblichen Ladegeschwindigkeiten in Form der Leistungsgröße der Ladestation.

| AC-Laden | DC-Laden | |

| Normalladen | 3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW | 10 kW 20 kW |

| Schnelladen | 43 kW | 50 kW 75 kW |

| Hochleistungsladen | 100 kW 150 kW 400 kW |

Bei der 3,7 kW AC Ladung raten wir von der Ladung über eine Haushaltssteckdose ab und empfehlen auch hier die feste Installation einer Ladestation. Diese sind im Gegensatz zu Haushaltssteckdosen für einen einphasigen 16A Dauerbetrieb über mehrere Stunden ausgelegt und bieten zudem eine Temperaturüberwachung für sicheres laden.

Anhand der Leistungsgröße Ihrer Ladestation kann die Zeitspannung, bis die Batterie eines Elektroautos vollständig geladen ist, einfach errechnet werden.

Hat die Batterie beispielsweise eine Kapazität von 55kWh und das Elektroauto wird über eine 11kW AC Ladestation geladen, beträgt die Ladedauer für eine komplette Ladung mit der Gleichung 55kWh / 11kW= 5 Stunden.

Mit DC Ladestationen können wegen der höheren Ladeleistung kürzere Ladezeiten realisiert werden. Zu beachten ist dabei, dass die Batterien in Elektroautos bei einer 150kW Ladung nicht dauerhaft mit 150kW geladen werden können, da sonst die Batterien überlastet würden. Die tatsächlichen Ladegeschwindigkeiten hängen noch von weiteren Einflüssen, wie z.B. der Außentemperatur, der Temperatur der Batterie oder auch dem Akkustand der Batterie ab. Es ergeben sich folglich etwas längere Ladezeiten als mit der einfachen Gleichung oben dargestellt.

Welche technische Vorrausetzungen gibt es für die Installation einer Ladestation?

Die Installation einer Ladestation ist ein komplexes Unterfangen und muss immer in Zusammenarbeit mit einem eingetragenem Elektroinstallationsunternehmen und in Abstimmung mit dem Netzbetreiber erfolgen. Die im Netzgebiet der Netze Magdeburg GmbH eingetragenen Elektrofirmen finden Sie in unserem Installateursverzeichnis.

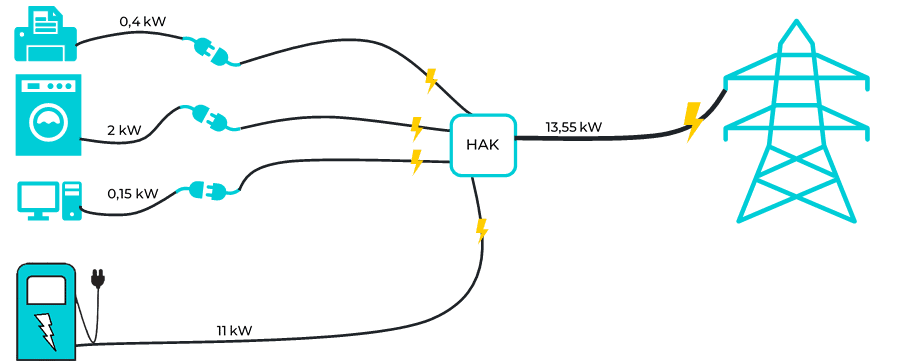

Da beim Laden von Elektroautos von hohen Dauerleistungen ausgegangen wird, ist es wichtig, die bisher benötigte Leistung am Hausanschlusskasten (HAK) zu kennen. Abhängig von der zusätzlich benötigten Ladeleistung kann nun die neue gleichzeitig benötigte Gesamtleistung bestimmt werden und die entsprechende Absicherung im HAK kann angepasst werden.

Sollten Sie Ihre aktuelle Absicherung im HAK nicht kennen, erkundigen Sie sich vor der Anmeldung bei Ihrem Elektriker und lassen sich über den Gesamtleistungsbedarf Ihres Haushalts beraten. Ladestation(en), welche an einem Netzverknüpfungspunkt (z.B. Hausanschlusskasten) angeschlossen sind und in Summe mehr als 11 kW Ladeleistung aufweisen, müssen vom Netzbetreiber genehmigt werden. Zusätzlich zählen nicht öffentliche zugängliche Ladepunkte, mit einer Ladeleistung 4,2 kW oder höher als steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SVE). Die Bedingung für eine Genehmigung von Ladestationen, die nach § 2 Nr. 5 (LSV) öffentlich zugänglich sind und mit einer Leistung größer 11 kW betrieben werden ist, dass diese Ladstationen mit einem Netzsicherheitsmanagement, nach dem Messkonzept Variante 2.1 oder Variante 2.2 installiert wurden. Darüber hinaus sind Betreiber von Ladestationen, die als steuerbare Verbrauchseinrichtung gelten, verpflichtet an der netzorientierten Steuerung teilzunehmen.

Die Darstellung finden Sie im Messkonzept E-Mobilität. Die genaue Definition finden Sie weiter unten, unter dem Punkt Netzorientierte Steuerung.

Ladestation(en) mit einer Summenbemessungsleistung > 4,6 kVA müssen nach der Technischen Anschlussregel Niederspannung (TAR NS – VDE-AR-N 4100), soweit nicht schon Bestandteil der Ladeeinrichtungen, an der Übergabestelle zum Stromnetz über eine Symmetrieeinrichtung verfügen, welche die Einhaltung der Symmetriegrenze sicherstellt.

Bei Installation der Ladestation als steuerbare Verbrauchseinrichtung sind die Vorgaben der Technischen Anschlussbedingungen (TAB) Niederspannung der Netze Magdeburg GmbH im Abschnitt 9 zu beachten, wobei der Zählerschrank in diesem Fall mit einem separatem Netz-Steuerplatz (NeS-Platz) auszustatten ist, welcher nicht mit dem Raum für Zusatzanwendungen identisch ist. Dabei sind alle Anforderungen der TAR NS zur Dauerstrombelastung im Zählerschrank zu beachten oder ggf. eine Wandlerzählung aufzubauen.

Weiterhin ist zu beachten, dass eine fest installierte Ladestation, wie eine Wallbox, als ortsfestes Gerät gilt und den entsprechenden Prüffristen nach DGUV-3 unterliegt.

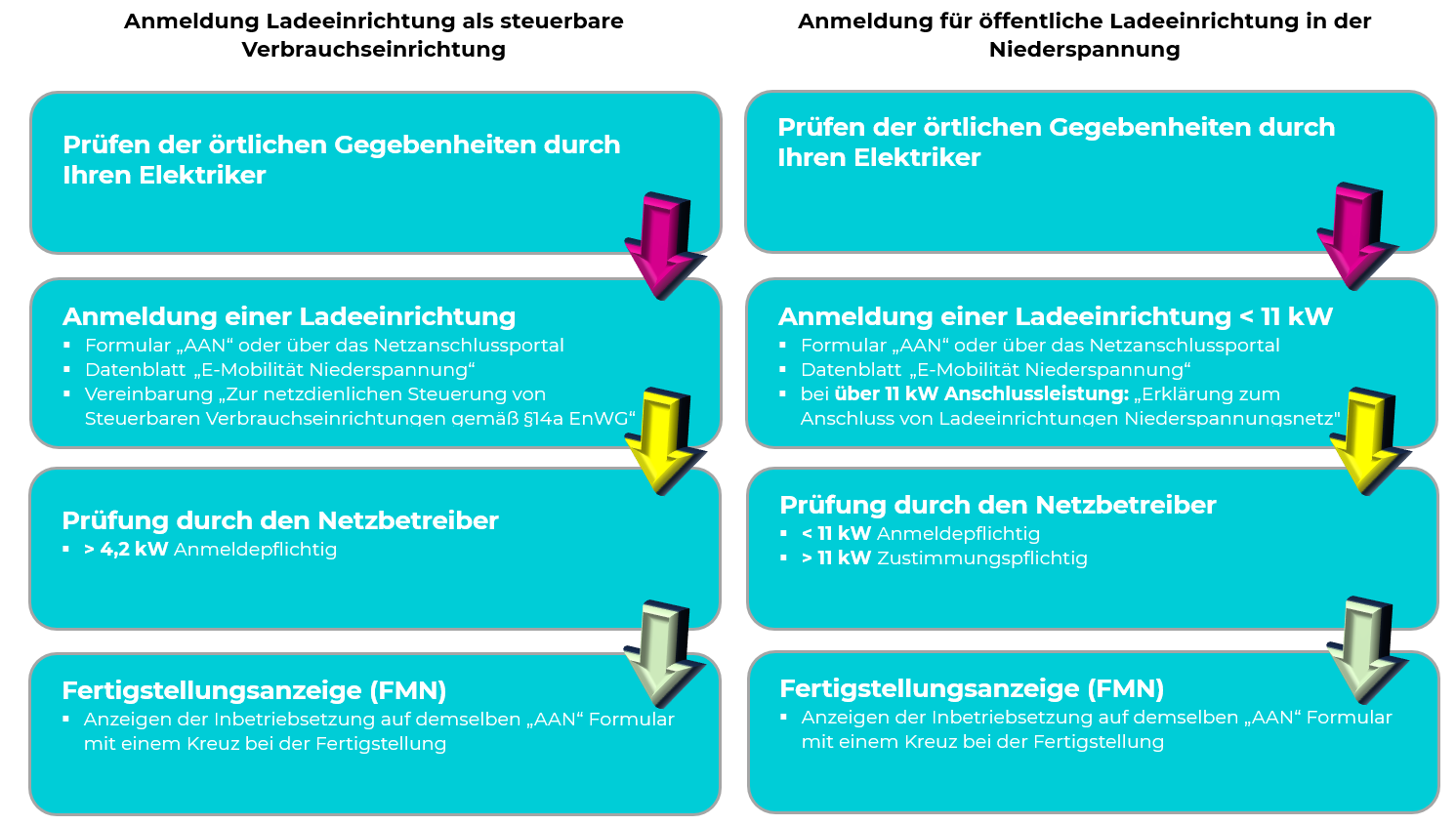

Wie wird eine Ladestation in der Niederspannung angemeldet?

Sind die Anforderungen am Netzanschluss geklärt und liegen konkrete Pläne zur Installation der Ladeinfrastruktur vor, können Sie die Antragsunterlagen zusammenstellen und uns unter anschlusswesen@sw-magdeburg.de einreichen.

Gern können Sie Ihren Antrag für einen neue Ladestation auch bequem online einreichen. Nutzen Sie dafür unser Netzanschlussportal.

Dokumente für die Anmeldung (finden Sie im Download)

Anzeigepflichtige Ladeinfrastruktur

Vor der Installation:

- Datenblatt E-Mobilität Niederspannung

Nach der Installation:

- Fertigstellungsanzeige

Genehmigungspflichtige Ladeinfrastruktur

Vor der Installation:

- Datenblatt E-Mobilität Niederspannung

- Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz

Bei öffentichen Ladeeinrichtungen >11 kW:

- Erklärung zum Anschluss von Ladeeinrichtungen Niederspannungsnetz

Nach der Installation:

- Fertigstellungsanzeige

Dabei sind alle Ladestationen >3,2 kW anmeldepflichtig und ab einer Summenbemessungsleistung aller Ladestationen hinter dem Hausanschlusskasten von 11 kW ist eine Genehmigung durch den Netzbetreiber einzuholen. Da zurzeit keine Steuerung der Ladeinfrastruktur durch die Netze Magdeburg GmbH erforderlich ist, muss aus diesem Grund kein Schaltgerät zur Steuerung verbaut werden und damit noch kein NSM EMob realisiert werden. Betreiber von Ladeeinrichtungen, die keine steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SVE) sind, aber mit >11 kW betrieben werden, müssen im Anmeldeprozess die Erklärung zum Anschluss von Ladeeinrichtungen Niederspannungsnetz unterzeichnen.

Sollten Sie Fragen zum Anmeldeprozess haben, stehen wir Ihnen gern unter der 0391 587 2764 zur Verfügung.

Wie wird eine Ladestation in der Mittelspannung angemeldet?

Für das Betreiben von Ladeeinrichtungen über den Mittelspannungsanschluss gilt eine generelle Anzeigepflicht. Sind die Anforderungen am Netzanschluss geklärt und liegen konkrete Pläne zur Installation der Ladeinfrastruktur vor, können Sie die Antragsunterlagen zusammenstellen und unter anschlusswesen@sw-magdeburg.de einreichen. Für die Anmeldung von Ladestationen reichen Sie bitte ausgefüllt die „Anmeldung zum Anschluss an das Mittelspannungsnetz“ und das „Datenblatt E-Mobilität Mittelspannung“ ein.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Übersicht „Richtlinie: Steuerung, Überwachung und Regelung von Kundenanlagen“ im Downloadbereich.

Messsystem

Der Energiebedarf der Ladestation kann auf unterschiedliche Weise gemessen werden. Im Messkonzept E-Mobilität sind die einzelnen Messvarianten dargestellt.

Für öffentlich zugängliche Ladepunkte in der Niederspannung, wird in den Messvarianten 1 und 2.1 der Energiebedarf zusammen mit den anderen Verbrauchern hinter dem Hausanschlusskasten über einen Zähler gezählt. In den Messkonzepten 2.1 und 2.2 ist die Installation der Ladestation über die Steuerbox dargestellt. Diese Steuerbox ist für die Installation nach dem Netzsicherheitsmanagement der E-Mobilität relevant und für die öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur mit einer Summenbemessungsleistung >11 kW verpflichtend.

Wenn die Ladestation(en) eine steuerbare Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG ist, dann haben Sie die Möglichkeit vermindertes Netzentgelt nach Messkonzept Modul 1 oder Modul 2 zu beziehen.

Für die Installation des Schaltgerätes bzw. der Steuerbox ist der Zählerschrank, nach der TAB Niederspannung Abschnitt 9, mit einem separatem Netz-Steuerplatz (NeS-Platz) auszustatten, welcher nicht mit dem Raum für Zusatzanwendungen identisch ist. Zusätzlich zur Stromleitung empfehlen wir Ihnen, vom Zählerplatz bis zur Ladeeinrichtung ein Kommunikationskabel oder ein Leerrohr zu legen, um eine Datenaustauschanbindung an eine intelligente Zähleinrichtung zu ermöglichen.

Bis auf weiteres ersetzt die Erklärung zum Anschluss von Ladeeinrichtungen bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten >11 kW die Steuerung mittels Steuerbox.

Netzorientierte Steuerung

Im Rahmen des §14a gilt die netzorientierte Steuerung als eine vom Netzbetreiber durchgeführte Maßnahme, die nur als Notlösung zur Abwendung einer Gefährdung oder Störung seines Netzes ergriffen werden darf. Folglich dient sie ausschließlich der Beseitigung von Gefährdungen oder Störungen durch Betriebsmittelüberlastungen, unzulässiger Spannungswerte oder Grenzwertverletzungen in dem betroffenen Netzbereich.

So können Sie als Betreiber einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung im Rahmen der Einrichtung der netzorientierten Steuerung die Auswahl aus zwei unterschiedlichen Arten der Ansteuerung wählen.

So besteht die Möglichkeit, dass die vom Netzbetreiber ausgegebene Leistungsvorgabe unmittelbar an die einzelne Verbrauchseinrichtung weitergegeben wird. In diesem Fall der so genannten Direktansteuerung führt der Ansteuerungsbefehl unmittelbar zur Reduktion des Leistungsbezuges der Anlage. Auf diese Weise wird durch absolute Limitierung des Leistungsbezuges der Anlage sichergestellt, dass somit auch der Netzanschlusspunkt durch diese steuerbare Verbrauchseinrichtung nicht höher belastet werden kann als vorgegeben.

Der Vorteil dieser Variante dürfte für viele Betreiber in der Ersparnis separater Steuerungstechnik bestehen. Sie dürfte hauptsächlich dann attraktiv sein, wenn hinter einem Netzanschluss nur eine oder zwei steuerbare Verbrauchseinrichtungen betrieben werden und auch keine Eigenerzeugung erfolgt.

Die Variante mit einem Energiemanagementsystem (EMS) ist dagegen auf komplexere Anlagen, insbesondere in Kombination mit Eigenerzeugung und/oder Speichern zugeschnitten. Hier kann der Betreiber eine Bündelung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und deren Koordination durch ein EMS vornehmen. In diesem Fall übergibt der Netzbetreiber am Netzanschlusspunkt („steuerbarer Netzanschluss“) einen gesamthaften Sollwert für den maximalen netzwirksamen Leistungsbezug aller koordinierten Anlagen.

Dieses Modell hat im Vergleich zur Direktansteuerung einerseits den Vorteil, dass die auch im Ansteuerungsfall mindestens zu gewährende netzwirksame Bezugsleistung nicht an einzelne Anlagen gebunden ist, sondern für alle vom EMS koordinierten Anlagen gilt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, auch zeitgleiche Eigenerzeugung oder Ausspeicherung aus Stromspeichern in den vorhandenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zu nutzen.

Netzsicherheitsmanagement E-Mobilität (NSM EMob)

Ein Netzsicherheitsmanagement E-Mobilität (NSM EMob) ist eine vom Netzbetreiber durchgeführte Fernsteuerung der Ladeleistung. Die Vorgabe, ob am NSM EMob teilgenommen werden muss, erfolgt vom Netzbetreiber. Ziel des NSM EMob ist die Unterstützung des Netzbetreibers im sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes. Die Installation der Ladestation mit einem NSM EMob ist bei öffentlichen Ladepunkten, bei einer Summenbemessungsleistung >11 kW nach VDE-AR-N 4100 Abschnitt 10.6 vorgeschrieben und muss wie in den Messkonzepten 2.1 und 2.2 dargestellt erfolgen. Bei Ladepunkten, die als steuerbare Verbrauchseinrichtung gelten, erfolgt das Netzsicherheitsmanagement in Form der netzorientierten Steuerung.

Bislang ist für das Netzgebiet der Netze Magdeburg GmbH noch keine direkte Steuerbarkeit durch uns erforderlich.

Steuerbare Verbrauchseinrichtung

Alles zum Thema steuerbare Verbrauchseinrichtung finden Sie hier. Der Anschluss Ihrer Ladestation(en) als steuerbare Verbrauchseinrichtung ist in den beiden Messkonzeptvarianten zum Modul 1 und Modul 2 dargestellt und muss dem Netzbetreiber über das „Datenblatt E-Mobilität“ mitgeteilt werden.

Im Preisblatt können Sie unter Abschnitt 2.3 „Netzentgelte für Entnahme durch Kunden nach § 14 a EnWG, Niederspannung sowie Mittelspannung/Niederspannung“ den vergünstigten Preis einsehen.

Lademanagement

Ein Lademanagement beschreibt die Steuerung zwischen den Ladestationen hinter dem Netzanschlusspunkt (innerhalb der Kundenanlage) und verfolgt verschiedene Ziele, wie z.B. die gleichmäßige Auslastung aller Parkplätze oder die Zuordnung von Tarifen zu einzelnen Ladestationen. Bei der Installation von zwei und mehreren Ladepunkten und einer Summenbemessungsleistung größer als 11 kW ist die Einrichtung eines Lademanagements empfehlenswert, um die zur Verfügung stehende Anschlussleistung optimal auszunutzen. Dies wird zukünftig für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen Standard.

Alle Vorgaben zur Einrichtung eines Lademanagements im Netzgebiet der Netze Magdeburg GmbH entnehmen Sie bitte der TAB.

Bearbeitungsfrist und Umsetzung

Die maximale Bearbeitungszeit Ihres Antrags beträgt gemäß Niederspannungsanschlussverordnung zwei Monate. Nachdem Sie von uns eine Genehmigung der Installation erhalten haben, können Sie Ihren Elektroinstallateur oder Planer mit der Installation der Ladeeinrichtung beauftragen. Sind die vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen, wird uns der Installateur im Falle eines separaten Zählers mit der Zählersetzung beauftragen. Nach § 14a EnWG wird Ihnen schließlich für den Strombezug ein reduziertes Netzentgelt gewährt.

Welche weiteren Hinweise gilt es zu beachten?

Wir raten dringend vom Laden des Elektrofahrzeugs über eine Schutzkontaktsteckdose (SchuKo-Stecker) ab. Durch diesen Lademodus entsteht eine Dauerbelastung und eine damit verbundene thermische Belastung des Kabels, was zum Kabelbrand führen kann. Möchten Sie Ihr Elektrofahrzeug dennoch über eine Schutzkontaktsteckdose laden, weisen wir darauf hin, dass die thermische Belastbarkeit der Anlage durch einen Installateur geprüft werden muss.

Viele Elektrofahrzeuge laden nur mit einer der drei verfügbaren Phasen. Alle Fahrzeuge am Markt nutzen dafür dieselbe Phase. Nach geltenden Regeln der Technik sind die Phasen im Netz aber gleichmäßig zu belasten. Wir empfehlen daher bei einzelnen Ladeeinrichtungen einen Phasenwähler. Bei mehreren Ladeeinrichtungen in einem Objekt sind die Phasen zyklisch zu tauschen, damit nicht nur L1 belastet wird!

Aus den Diskussionen mit den Verbänden (DKE, ZVEH, ZVEI) empfiehlt sich – auch bei der Installation kleinerer Ladeeinrichtungen – immer ein 5-poliges Kabel vom Zählerschrank zum Anschluss eines Ladepunktes zu verlegen, damit die Nachrüstung eines Phasenwählers oder ein späteres 3-phasiges Laden möglich ist.

Weiterhin sind die besonderen Anforderungen für den Zählerplatz im Hinblick auf Dauerstrombelastung (max. 32 A, 3-phasig) und die Wärmeentwicklung (Grenzübertemperatur des Zählerschrankes) zu beachten. Bei Anlagen größer 44 A sind halb-indirekte Messungen einzusetzen. Bei der Nachrüstung in bestehenden Anlagen ist nach TAR NS (Abschnitt 4.4) zu prüfen, ob eine Umrüstung möglich bzw. zulässig ist.

Download

Anmeldung zum Anschluss an das Niederspannungsnetz / Fertigstellungsanzeige

Datenblatt E-Mobilität Niederspannung

Datenblatt E-Mobilität Mittelspannung

Erklärung Ladeeinrichtung Niederspannungsnetz

Erklärung Ladeeinrichtung Mittelspannungsnetz

Richtlinie: Steuerung, Überwachung und Regelung von Kundenanlagen